法官和鉴定专家一起释明,三天后赔偿款到账了……

来源:山西高院 垣曲法院微信公众号 | 责任编辑:王云欣 | 发布时间: 2025-10-31 09:42

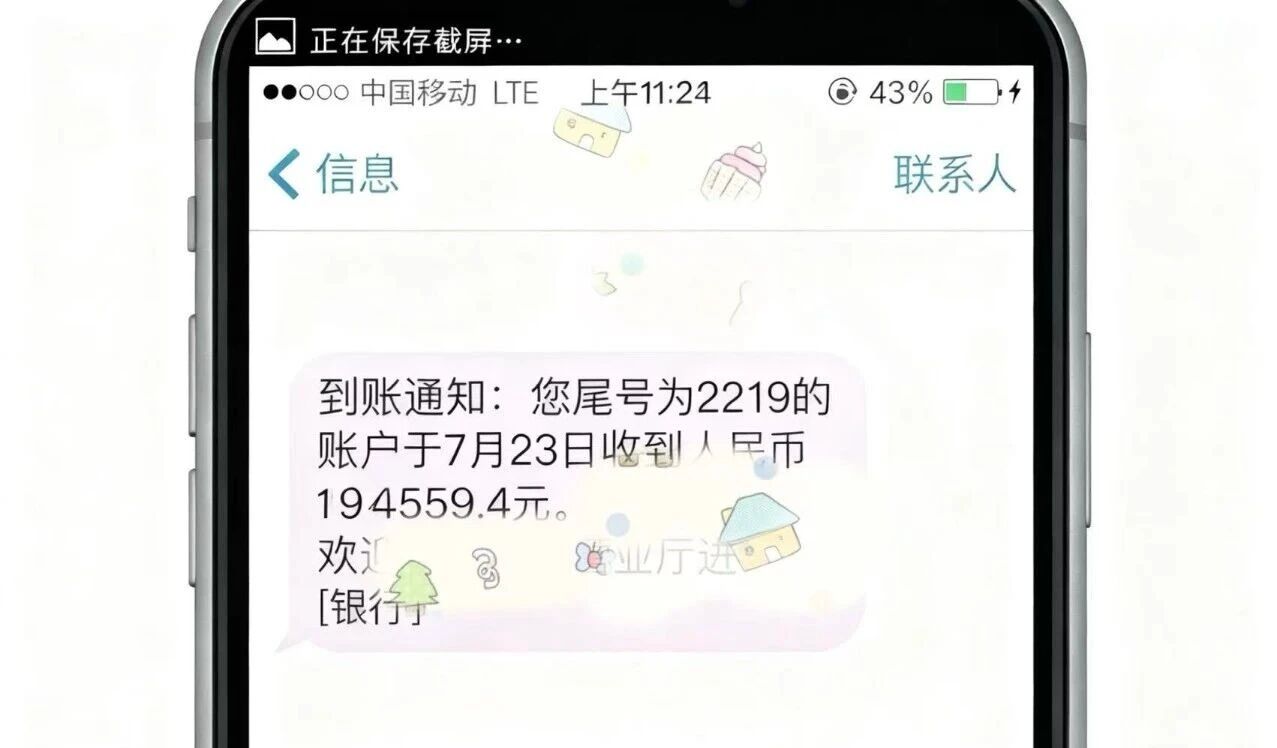

“叮!”刘铭(化名)的手机屏幕亮了,“银行卡到账194559.4 元……” 刘铭揉了揉眼睛,凑得更近了些,手指在屏幕上慢慢点着数:“个、十、百、千……”反复确认了四五遍后,他高兴地喊:“赔偿款到账了!到账了!”

时间回到四年前,刘铭驾驶二轮摩托车与张晖(化名)驾驶的轻型仓栅式货车碰撞,公安交警部门认定,刘铭与张晖负此次事故同等责任。

刘铭受伤后在垣曲县人民医院住院治疗45天,经鉴定,其右髋关节功能部分丧失,颅脑损伤致脑软化灶形成,左侧多发肋骨骨折,伤残等级为十级。2022年,刘铭将保险公司等被告诉至垣曲县人民法院。

“张晖驾驶的那辆货车在某保险公司投保了交强险和商业第三者责任险等险种,其中第三者责任险限额为50万元。”法院法官助理文杨杨介绍。

经过审理,法院依法在交强险死亡伤残赔偿限额、财产损失赔偿限额以及第三者责任保险限额内,判决保险公司赔偿刘铭医疗费、护理费、伤残赔偿金、误工费、精神抚慰金等共计20.16万元。

判决生效后,保险公司主动履行了赔偿义务。

此后几年,刘铭因伤病先后在垣曲县人民医院、运城市中心医院、山西医科大学第二医院住院治疗两次,被诊断为慢性肾衰竭、肾性贫血等。

2025年年初,刘铭再次将保险公司等被告诉至法院,要求赔偿因交通事故引发的肾衰竭二级伤残赔偿金、护理费、精神抚慰金等。

调解时,刘铭情绪激动,他将诊断书拍在桌上:“我之前身体好好的,自从出了事故,就一直住院治疗,现在发展成肾衰竭了,保险公司必须赔偿!”

保险公司王经理反驳道:“刘铭三年前已就交通事故起诉索赔,保险公司当时已全额履行赔偿义务,现在又以患肾衰竭为由起诉索赔,属于重复起诉。而且无法证明刘铭患肾衰竭和当年的交通事故有关系。”

经鉴定,刘铭肾衰竭构成二级伤残,护理依赖程度为大部分护理依赖,其患有肾衰竭与交通事故存在一定的因果关系,但仅为次要原因。

“这个案件原被告双方分歧很大,为了促进纠纷实质性化解,我们将司法释明贯穿于审判全过程。”承办法官王明杰说。

围绕争议焦点,法官在审理过程中进行了全链条释明。首先,原告的起诉是否属于重复起诉?

根据最高人民法院司法解释,如果当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉,而且后诉与前诉的当事人相同、诉讼标的相同、诉讼请求相同,或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果,则构成重复起诉。

“刘铭在本案中主张的是交通事故发生后引起的肾衰竭二级伤残赔偿金等,与三年前因事故骨折造成十级伤残的诉讼请求不同,并非对同一事实的重复起诉。”王明杰解释道。

那么,刘铭患有肾衰竭是否与交通事故存在因果关系?

法官邀请出具本案司法鉴定的鉴定专家以“第三方视角”进行释明,鉴定专家将刘铭事故前后的CT片、化验单、诊疗记录等通过 PPT进行演示,结合病理机制解释道:

“刘铭在交通事故后多次住院治疗,患者的糖尿病是造成其慢性肾衰竭等疾病的主要原因。”

“交通事故导致刘铭股骨、胸骨及肋骨多发性骨折、特重型颅脑损伤等,造成肾脏血流灌注不足从而诱发肾衰竭。鉴定结论认定事故为刘铭患有肾衰竭的‘次要原因’,参与度约30%,这是基于现有医学证据对因果关系强度的科学判断。”

看着保险公司王经理一脸懵的表情,鉴定专家举了个接地气的例子:“您看,车祸导致的损伤,会让刘铭的肾脏血流灌注不足,就像给咱地里的庄稼浇水,管子被压瘪了,水供不上,苗自然会蔫。”

听到“庄稼浇水”的比喻,王经理紧绷的肩膀慢慢放松,态度也缓和了:“这下我就明白了,上次诉讼是人身损害赔偿,这次属于新增疾病关联赔偿,不属于‘重复起诉’。”

刘铭也坦言:“我以前总觉得‘只要和车祸有关联就该全赔’,现在才知道法律讲‘参与度’,法官和专家算的账更明白。”

通过充分的释明,法院依法在交强险死亡伤残赔偿限额、第三者责任保险限额内,判决保险公司赔偿刘铭伤残赔偿金、护理依赖费、精神损害抚慰金等共计194559.4元。

判决生效后,保险公司迟迟未履行义务,刘铭又一次来到法院准备申请强制执行。

王明杰法官和司法释明中心法官、司法鉴定专家一起来到保险公司,拿出同类案件的理赔指引,结合保险条款中 “继发疾病赔付范围”进行解析,逐条讲解“30%参与度”对应的赔偿金额如何计算。

看着法官递来的明细单,听了鉴定专家的补充说明,保险公司王经理说:“我们不是拖延履行,就是对细节还有疑问,这下法官和专家当面算清了每一笔账,我们心服口服。”

三天后,保险公司全额支付了赔偿款。

“这个案子中,我们邀请鉴定专家一起进行全流程的程序释明、责任释明和风险释明,将专业的法律规定和权威的鉴定意见,转化为老百姓听得懂的‘大白话’,促进纠纷实质性化解、一次性解决,赢得了当事人的信任和认可。”王明杰法官说。

“全流程司法释明”,这是运城市中级人民法院党组践行“如我在诉”、深化司法改革、提升审判质效的一项“一把手”工程。

在党委领导下,运城市中级人民法院牵头,联合相关部门出台了《关于构建全流程司法释明 深化涉诉矛盾纠纷化解机制的实施意见》,经过试点后,“全流程司法释明”工作机制在运城两级法院全面运行——

出台《实施细则》和《指导意见》,明确法官是司法释明“第一责任人”,依托法官和司法释明中心“1+1>2”的制度优势,在“定分”的基础上做实“止争”;

组建“法官+专职释明人员+第三方”团队,满足当事人“诉前有问、诉中不明、判后有疑”的司法需求,积极促使达成和解、调解、服判息诉、主动履行;

将司法释明工作融入基层社会治理,邀请人大代表、政协委员、检察官、律师、专家学者、心理咨询师等多元社会力量参与司法释明;

依托人民法院案例库、法答网,在诉服大厅配备“人民法院案例库查询机”“要素式文书智能生成机”等设备辅助释明,以案释法……

“老百姓打官司不仅仅是要个裁判结果,更多是想要一个有理有据、可感可知、令人信服的‘说法’。”

运城市中级人民法院立案二庭庭长李梅珍介绍:“《人民法院第六个五年改革纲要(2024—2028年)》中提到‘完善全流程释法明理机制’。我们将释法说理制度升级为覆盖立、审、执的司法释明体系,将定分止争目标嵌入诉讼全流程,让当事人知其然又能知其所以然。有理有据,方可胜败皆明。”

今年运城两级法院全面运行司法释明工作机制以来,大量矛盾纠纷得到实质性化解,助力审判质效趋优向好,上诉率同比下降2.98%,民事案件申请执行率同比下降10.41%,15项审判质效指标优于全国均值。

全流程司法释明,不仅是为了向当事人讲清法理、事理、情理,赢得公众认同、提升司法公信,更是人民法院主动接受监督、规范权力行使,把司法公开、司法责任制的要求落到实处的体现。

“这是一项系统工程。下一步,我们将把司法释明作为重点工作统筹推进,持续夯实制度机制、提升能力建设、深化实践创新,让公平正义更加看得见、说得清、信得过。”李梅珍庭长讲道。

(本文图片由AI辅助生成 )