从青涩姑娘到法治“播种人”

来源:运城司法微信公众号 | 责任编辑:王云欣 | 发布时间: 2025-10-20 10:09

2025年是全民普法四十周年。这四十年,法治精神从“纸上条文”走进生活,法律信仰从“少数人掌握”成为全民共识,背后是无数基层普法人的坚守。永济市司法局卿头司法所负责人上官晓莹便是缩影。她扎根基层二十载,把“法律讲堂”搬至田间地头,用三天六场调解化解十年积怨,培养百余名“法律明白人”,以耐心与真诚传递法治温度。

四十载普法路,由无数“上官晓莹”铺就。站在新起点,愿更多人从中汲取力量,让法治阳光照亮每个角落,让公平正义的种子生根发芽。

永济市司法局卿头司法所

上官晓莹

我是永济市司法局卿头司法所的上官晓莹,今年已经在这片土地上扎根二十多年了。每次翻看刚到司法所时的照片,看着照片里扎着马尾、抱着厚厚法律手册的自己,总忍不住想起初来乍到的那些日子,那时的我还是个二十几岁的小姑娘,眼里满是对司法工作的憧憬,却也藏着几分对未知的忐忑。如今二十年过去,青涩早已褪去,但那份对普法工作的热爱,却像田里的庄稼一样,在岁月里越长越茁壮。

从“看不懂”到“用得上”

我把法条酿成“家常话”

刚到司法所那会儿,我满心想的都是“把法律知识送进千家万户”。于是第一天上班,我就抱着一摞打印好的法律手册,挨村挨户去送。可现实给了我一记“闷棍”,走到李大叔家,他接过手册翻了两页就摆摆手:“晓莹啊,这上面的字儿咱认识一半,可讲的啥咱看不懂。你要是有空,不如给咱讲讲,要是老板欠工钱,咱该咋要回来?”

李大叔的话像一颗石子,在我心里激起层层涟漪。我猛然醒悟:普法从来不是“照本宣科念法条”,而是要让老百姓清楚“法律能帮咱解决啥难题”。从那以后,我彻底改变了普法方式,把严肃的“法律讲堂”搬出办公室,农忙时,我蹲在田边跟大家用方言聊《中华人民共和国民法典》里的土地承包门道;赶集日,我在摊位旁结合真实案例讲《中华人民共和国劳动法》的维权办法;担心老人们被“高息理财”骗,我还和文艺队一起把骗局编成小品,在村头广场演给大家看。

慢慢地,变化悄悄发生了:村民签合同时会主动要求“按手印留凭证”,工厂里的小伙儿遇到工伤,知道该按流程申请赔偿,老人们再听到“天上掉馅饼”的说法,会第一时间来司法所问问。这些细碎的改变,就像春天的雨滴,一点点滋润着基层的法治土壤,也让我越发坚定:只要把法律讲到老百姓心坎里,他们就会慢慢相信法律、用好法律。

从“拍桌子”到“握双手”

我用真心融解矛盾冰

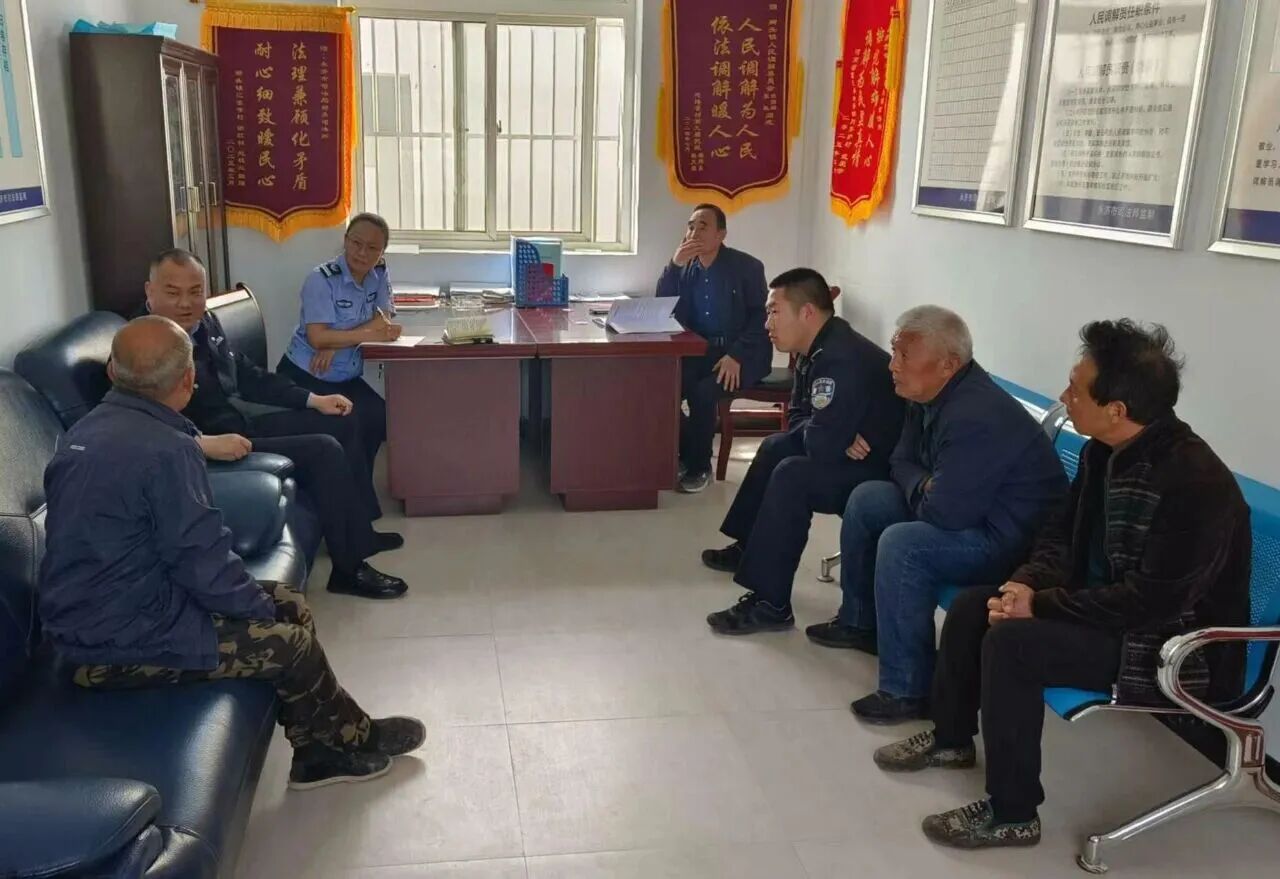

基层普法,最难的不是讲清法条,而是化解矛盾、赢得信任。记得村里的老张和老周,为宅基地边界的事儿吵了十几年,从年轻气盛闹到两鬓斑白。那天他俩闹到司法所,一进门就拍桌子,老张脸红脖子粗地喊“这地就是我的”,老周也不甘示弱地反驳,眼看就要动手,我赶紧拦住,先给俩人倒了杯热茶,让他们慢慢说委屈。

我没急着搬法条,而是先找老支书、找他们的老亲戚打听当年的情况,跟着村干部一起去现场量尺寸、画图纸。第一天调解,俩人还是互不相让;第二天,我跟他们算“亲情账”:“你们从小一起长大,现在为这点地闹得见面不说话,值当吗?”第三天,我请了律师来,一条条讲法律规定,再把量好的边界线指给他们看。

就这样连着三天六场调解,最后老张先松了口:“晓莹,你这么费心,我听你的。”老周也跟着点头:“算了,乡里乡亲的,不闹了。”当两人伸出手紧紧握在一起时,我眼眶突然发热。后来老张逢人就说:“司法所不讲虚的,是真给咱解决问题!”

这些年,这样的调解故事还有很多:有因为赡养老人闹矛盾的,最后一家人坐在一起商量出赡养方案;有因为邻里纠纷的,最后互相体谅、握手言和。从一开始上门调解“门难进”,到后来村民遇到事儿“主动找”;从一开始对我们“冷眼旁观”,到后来见了面就“交心点赞”,我慢慢明白:普法不只是传递法律知识,更是用真诚和温度,把人心间的坚冰一点点融化。

从“我一个”到“一群人”

我带乡亲共走普法路

刚开始做普法时,我总觉得“一个人能扛很多事”,可时间久了发现,一个人的力量终究有限。有次村里同时有三户人家需要调解,我这边刚处理完一家,那边又打电话来催,急得我饭都没顾上吃。那天晚上我躺在床上想:要是能有更多人一起做普法、做调解,是不是就能帮到更多人?

从那以后,我开始牵头培养“法律明白人”,在每个村选几个有威望、愿意学习的村民,给他们培训法律知识、调解技巧。慢慢的,110名“法律明白人”成了基层普法的“主力军”,有的在村里调解邻里矛盾,有的在集市上宣传反诈知识,他们就像撒在村里的“法治种子”,把法律知识带到了每个角落。我们还联合学校搞“小手拉大手”活动,让孩子们画法治漫画、写普法童谣,再把这些“作品”带回家给家长看。有个孩子的妈妈跟我说:“我家孩子天天跟我讲‘不能随便点陌生链接’,现在我也知道咋防诈骗了。”

更让我惊喜的是,很多曾经接受过帮助的人,也主动加入了普法队伍。看着越来越多的人参与进来,我心里满是自豪:原来普法这条路,从来都不是我一个人在走,而是一群人并肩同行,用各自的力量,点亮基层法治的星空。

如今二十年过去,我从二十几岁的小姑娘,变成了乡亲们口中的“晓莹姐”,卿头的每一条路、每一个村,我都走了一遍又一遍;这里的每一位乡亲、每一件小事,都记在我的心里。有人问我:“做普法这么多年,累吗?”我想说,累肯定是累的,但每当看到乡亲们慢慢相信法律、用好法律,看到矛盾化解后大家脸上的笑容,看到越来越多的人加入普法队伍,我就觉得所有的付出都值得。

站在二十年的路口,我知道普法没有终点,未来还有很多新挑战。网络诈骗的手段在变,乡村振兴对法治的要求在提高,邻里之间的新矛盾也在不断出现。但我不怕,因为我会一直做基层的法治“播种人”,用脚步丈量民情,用真心传递温度,用法律守护民心。我相信,只要我们坚持下去,法治的种子一定会在卿头的土壤里长成参天大树,公平正义的阳光,也一定会照进每一个乡亲的生活里。

通讯员:王凯